¿Por qué las esculturas de la antigua Grecia, aunque frías y silenciosas, parecen más vivas que nosotros? En la Acrópolis de Atenas, entre las columnas del Partenón, aún respira la perfección que soñaron Fidias y sus discípulos. Este artículo recorre la historia de la escultura griega clásica: desde sus proporciones matemáticas hasta el ideal de belleza que definió a toda una civilización. Un viaje por las obras de Fidias, Praxíteles y Policleto, donde la piedra dejó de ser piedra para volverse cuerpo, gesto y alma.

Cuando la piedra respiró por primera vez

Cuentan que un día, cuando Fidias retiró el último velo de la estatua de Atenea Partenos, el aire del templo se volvió más denso. Algunos dijeron que la diosa había descendido a contemplarse en su propio reflejo. Otros, que el escultor había robado algo prohibido a los dioses: la capacidad de dar vida.

No era la primera vez que alguien intentaba capturar la forma humana, pero sí la primera en que el intento fue creíble. Las esculturas arcaicas —esas figuras rígidas de sonrisa inexplicable— parecían recordar más a ídolos que a hombres. Luego, poco a poco, el mármol se ablandó. Los músculos se tensaron. El cuerpo aprendió a descansar sobre una pierna, y la vida comenzó a habitar en la piedra.

Fue entonces cuando Grecia entera pareció obsesionarse con una misma pregunta:

¿Qué significa ser bello?

Fidias y el nacimiento del ideal

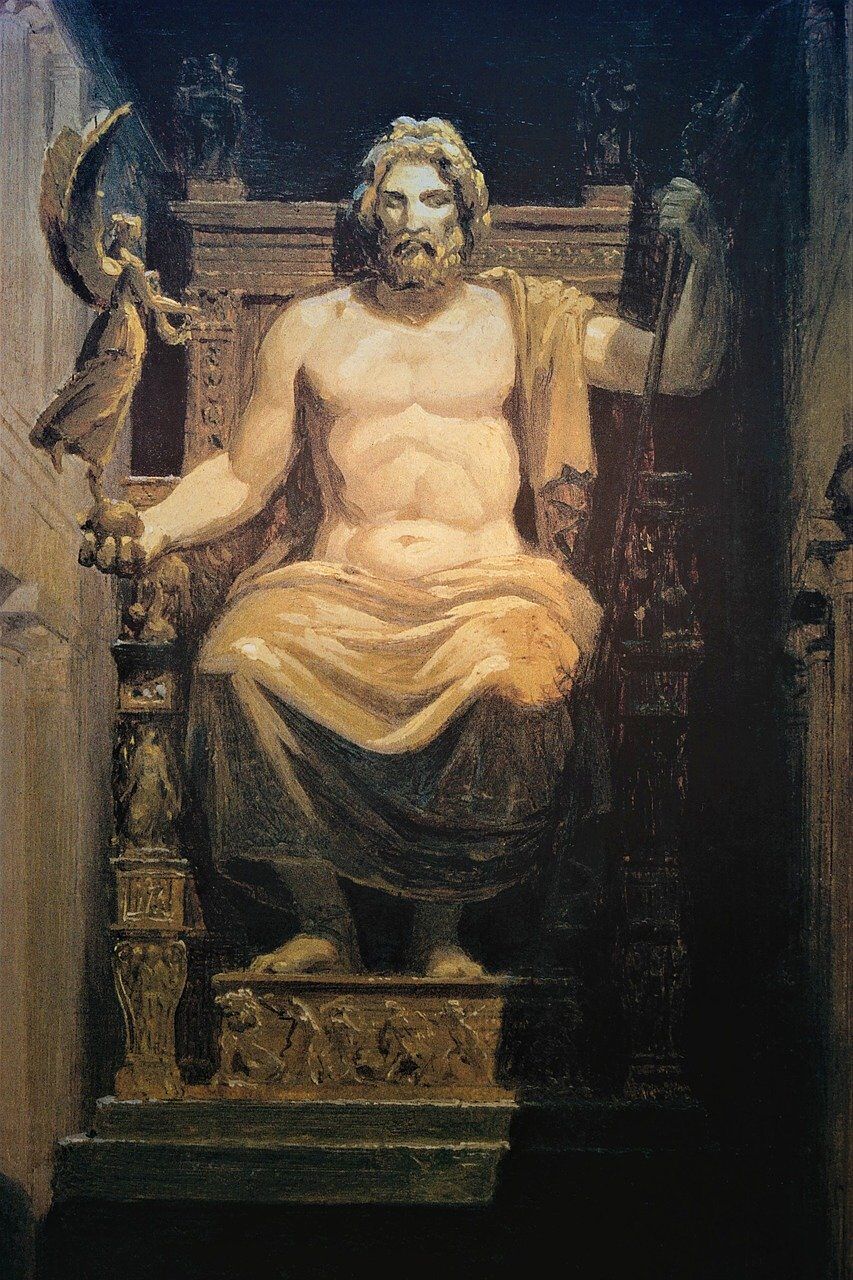

Fidias no fue solo un escultor; fue un arquitecto del mito. Bajo su dirección se alzaron las esculturas de la Acrópolis de Atenas, el corazón artístico del siglo V a.C. Allí talló a Atenea —de oro y marfil, altiva y serena— y a Zeus en Olimpia, tan majestuoso que, según Pausanias, si el dios se levantaba, el techo del templo se quebraría.

De Fidias decían que trabajaba con un silencio casi religioso. Sus ayudantes hablaban de su mirada: fija, distante, como si viera en la piedra lo que los demás no podían ver. Fue acusado de impiedad, de robar parte del oro del Partenón, de retratar su propio rostro —y el de Pericles— en el escudo de la diosa. No era una acusación menor: significaba poner al hombre junto a la divinidad. Pero quizá eso mismo era el arte para Fidias: la osadía de imaginar que lo humano podía rozar lo eterno.

La regla del cuerpo perfecto

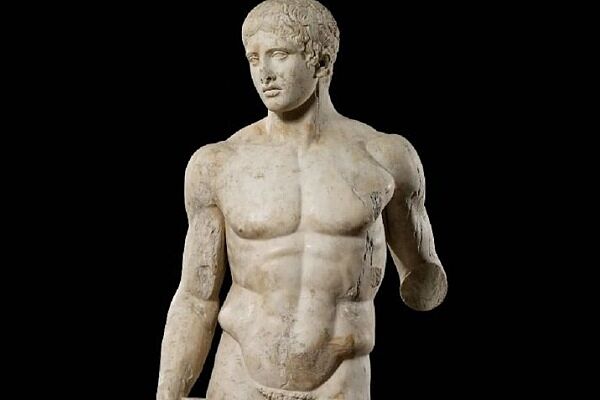

Tras Fidias vino Policleto, quien buscó en la geometría la llave del cuerpo ideal. Escribió un tratado, El Canon, en el que definió las proporciones que harían del cuerpo humano una armonía matemática. Cada parte debía guardar relación exacta con el todo: la cabeza con el torso, el brazo con la pierna, el movimiento con el equilibrio. Su Doríforo (portador de lanza) encarnó esa ley invisible que convertía la anatomía en música.

Lo que más sorprende es que, para los griegos, la belleza no era una cuestión de gusto, sino de verdad. Ser bello era ser justo, equilibrado, completo. Las proporciones del cuerpo reflejaban las proporciones del alma. Por eso la escultura griega no solo representa cuerpos: representa una idea de orden cósmico.

Cuando los dioses se hicieron humanos

Praxíteles llevó esa búsqueda a un terreno más íntimo. Fue el primero en mostrar a los dioses desnudos con naturalidad, sin pudor ni gloria excesiva. Su Afrodita de Cnido provocó escándalo: los peregrinos acudían de lejos para verla, y las historias cuentan que un joven, enamorado de la estatua, se ocultó una noche en el templo y trató de abrazarla. Plinio el Viejo escribió que dejó una mancha en el mármol, un eco trágico del deseo humano.

Praxíteles no tallaba cuerpos, sino piel. Decía que la perfección no estaba en la forma, sino en el soplo. “Lo importante”, aseguraba, “es lo que no se ve: la respiración que sostiene al cuerpo”. Sus figuras, al contrario que las de Fidias, no aspiran al Olimpo. Se inclinan, sonríen, dudan. La divinidad ha descendido a la tierra.

Del artesano al genio

Durante siglos, los escultores fueron considerados simples artesanos. Sus nombres rara vez aparecían en las obras. La gloria pertenecía al templo, no al hombre que lo había construido. No fue hasta el período helenístico cuando el artista empezó a ser visto como un creador, un genio capaz de transformar la materia en emoción.

Escultores como Lisipo —favorito de Alejandro Magno— llevaron la representación humana a un nuevo nivel de dinamismo. Su retrato de Alejandro no buscaba la exactitud física, sino el brillo de su ambición. El arte ya no imitaba la realidad: la interpretaba. Y con ese cambio, el escultor dejó de ser un servidor del mito para convertirse en su narrador.

Algunos, como Escopas, cobraban sumas astronómicas por una sola figura. Se decía que su temperamento era tan violento como sus esculturas. Otros, más humildes, seguían tallando piezas anónimas para los santuarios. Pero todos compartían un mismo destino: buscar en la piedra lo que aún no existía.

El eco en el mármol

Hay algo inquietante en las esculturas griegas. No importa cuántas veces las hayamos visto: nunca terminamos de entenderlas del todo. No son solo cuerpos bellos; son presencias que parecen esperar algo de nosotros. Tal vez porque, al contemplarlas, nos vemos reflejados en una versión ideal de lo que podríamos ser.

Durante mucho tiempo, mientras escribía una escena de mi novela, volví una y otra vez a esa idea. La belleza como misterio, no como perfección. El silencio que enseña.

La pregunta que queda

Quizá lo más asombroso de la escultura griega no sea su técnica, ni su proporción, ni siquiera su historia. Tal vez lo verdaderamente inquietante es que, más de dos milenios después, seguimos sintiendo que esas figuras nos miran.

¿Y si lo que veían no era a los dioses, sino a nosotros mismos?

¿Y si la verdadera obra de arte no fuera la estatua, sino la mirada que despierta en quien la contempla?

Te agradecería de veras que lo compartieras y que, si te apetece, me dejaras unas líneas en los comentarios. Me interesa mucho tu opinión, y también saber si te gustan estos temas para profundizar en ellos. También puedes suscribirte al blog, es gratis y no te perderás ninguna de las publicaciones. ¡Muchas gracias!