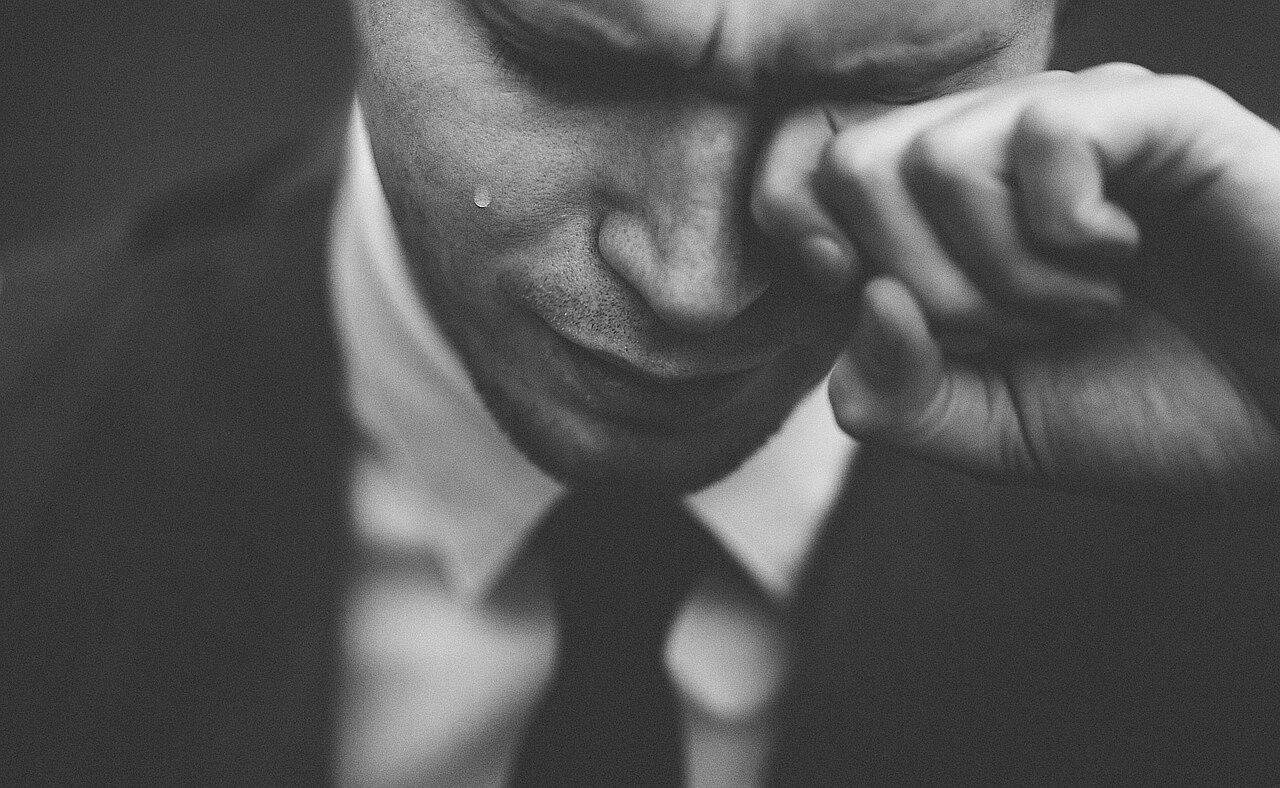

Vivimos acompañados de una voz interior que no calla. Mientras trabajamos, comemos o intentamos dormir, una corriente de pensamientos automáticos recorre nuestra mente. Nos anticipamos, recordamos, juzgamos, planificamos. Y aunque creemos que somos nosotros quienes pensamos, en realidad muchas veces somos pensados por ese flujo incesante. Este artículo explora por qué nuestro cerebro funciona así, cómo ese mecanismo nos ayudó a sobrevivir… y cómo hoy, en pleno siglo XXI, se ha convertido en una fuente constante de ansiedad, distracción y vacío. Pero también qué podemos hacer para convivir con él sin ser sus prisioneros.

Una vez, un monje zen le preguntó a su maestro:

—¿Cuál es el camino hacia la libertad?

El maestro respondió:

—Escucha el río.

El discípulo, confundido, replicó:

—¿Y qué dice?

—Dice que no deja de hablar —respondió el maestro.

El río era la mente.

En nuestro cerebro existe una red que se activa cuando no hacemos nada concreto: cuando estamos caminando sin rumbo, esperando el autobús o mirando el móvil sin saber por qué. Es lo que los científicos llaman “red neuronal por defecto”. Paradójicamente, es cuando más pensamos. Saltamos de un recuerdo a una preocupación, de una expectativa a un arrepentimiento. No hay pausa. Y eso, que en otro tiempo nos salvó la vida —porque anticipar peligros era crucial para sobrevivir—, hoy nos mantiene atrapados en un estado permanente de ruido mental.

El origen de la tormenta interior

Hace miles de años, un leve crujido entre los arbustos podía significar un depredador. Pensar rápido, imaginar escenarios, sospechar, era cuestión de vida o muerte. La mente ansiosa era una ventaja evolutiva. Pero en la ciudad moderna, donde los depredadores llevan corbata o aparecen como notificaciones en la pantalla, ese mismo mecanismo nos devora desde dentro.

El cerebro sigue buscando amenazas, aunque ya no existan. Así crea historias: “No soy suficiente”, “Algo va a salir mal”, “Podría haberlo hecho mejor”. Y lo hace con tal convicción que acabamos creyéndolas. Lo más inquietante es que no podemos detenerlo. La mente piensa como el corazón late. Pero sí podemos verla.

La trampa de la hiperactividad mental

Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el móvil. Antes de que el cuerpo despierte, ya hemos entrado en el flujo de comparaciones, alertas y exigencias. Durante el desayuno, repasamos mentalmente la agenda. En el coche, recordamos una conversación incómoda. En el trabajo, saltamos de tarea en tarea sin estar del todo presentes en ninguna.

Al final del día, sentimos cansancio, pero no satisfacción. Hemos hecho mil cosas, pero pocas con plena atención. Es la tiranía de la actividad neuronal por defecto: una especie de piloto automático emocional que ocupa el lugar donde antes había silencio.

Lo curioso es que este modo mental no siempre es negativo. Es la fuente de la creatividad, de la imaginación, del sueño y la memoria. Cuando caminamos sin rumbo o miramos las nubes, esa red entrelaza ideas, conecta recuerdos, da forma a intuiciones. Muchos descubrimientos nacieron en ese estado. Einstein decía que sus mejores ideas llegaban cuando no pensaba en nada.

El problema no es que la mente divague, sino que no sepamos salir de ella. Que ya no haya un interruptor para volver a la quietud.

¿Qué podemos hacer?

No se trata de apagar la mente, sino de aprender a observarla sin obedecerla. Como quien escucha una radio de fondo sin dejarse arrastrar por cada canción. Hay pequeñas prácticas, casi invisibles, que pueden devolvernos el control.

Pausas conscientes.

Cada pocas horas, detente. Respira hondo tres veces y nota la textura del aire al entrar. Observa lo que ocurre sin juzgar. El simple acto de notar el cuerpo rompe el bucle mental. No es misticismo: es neurofisiología. El cerebro cambia de red, del modo “por defecto” al modo “atención dirigida”.

Rituales lentos.

Bebe el café sin mirar el móvil. Camina sin auriculares. Haz algo simple y repítelo cada día, no por productividad sino por presencia. Los antiguos monjes lo sabían bien: barrer el suelo era una forma de meditar.

Lenguaje interior amable.

Cuando te descubras criticándote, cambia la voz. En lugar de “soy un desastre”, di “estoy cansado”. No es un truco de autoayuda, sino una reeducación del tono con el que nos hablamos. El cerebro reacciona distinto a un verbo que a una etiqueta.

Contemplar lo cotidiano.

La luz de la tarde sobre una pared, el vapor del agua en la ducha, una voz que ríe en la calle. Son fragmentos de realidad que suelen pasar inadvertidos, pero tienen la fuerza de anclarnos al instante. Cuando los percibimos de verdad, el flujo mental se detiene por un segundo, como si el mundo respirara con nosotros.

¿Es posible vivir sin ese ruido?

No completamente. Y tal vez no debamos. Nuestra mente parlante es también el lugar donde nacen la empatía, la memoria, la poesía. Negarla sería amputar lo que nos hace humanos. Pero sí podemos cultivar la distancia justa, ese espacio donde el pensamiento ocurre sin que nos arrastre.

En el Japón del siglo XVII, el poeta Bashō escribió:

“El viejo estanque.

Salta una rana.

Ruido del agua.”

Tres versos. Nada más. Sin moraleja, sin explicación. Solo la mente que observa y el instante que sucede. Quizás esa sea la forma más profunda de libertad: estar donde estamos, aunque sea solo por un instante.

Durante la escritura de mi novela, hubo días en que no lograba avanzar una línea. Sentía que las palabras se enredaban en ese mismo ruido que intento describir aquí. Hasta que comprendí que el problema no era la falta de inspiración, sino el exceso de pensamiento. Salí a caminar. Escuché mis pasos. El mundo seguía ahí, esperando a que lo mirara sin intentar explicarlo.

Tal vez no se trata de dominar la mente, sino de recordar que no somos solo ella. Que debajo del ruido hay algo que no necesita pensar para existir.

Y esa, quizá, sea la verdadera inteligencia: no la que calcula o anticipa, sino la que sabe detenerse y mirar.

El hilo que une todo esto es el mismo: la búsqueda de una mirada más limpia, menos domesticada.

¿Y si el silencio interior no fuera el final del pensamiento, sino su origen?

Te agradecería de veras que lo compartieras y que, si te apetece, me dejaras unas líneas en los comentarios. Me interesa mucho tu opinión, y también saber si te gustan estos temas para profundizar en ellos. También puedes suscribirte al blog, es gratis y no te perderás ninguna de las publicaciones. ¡Muchas gracias!